Breil sur Roya, fleuron de l'architecture ligure et baroque, est aux portes du parc du Mercantour et de la Vallée des Merveilles ; mais c'est aussi le carrefour des deux lignes de chemin de fer qui relient Vintimille et Nice à Coni dans le Piémont. L’histoire des transports de la Côte d'Azur et de la Riviera dei Fiori (Riviera italienne) est représentée par un écomusée. Des bénévoles ont ainsi restauré et exposé dans ce musée 32 véhicules :

Trois tramways, trois trolleybus, sept autocars, dix-huit autobus et un camion de service. Aux côtés de ces véhicules, le musée présente des véhicules ferroviaires historiques restaurés ; parmi ceux-ci, la CC 7140 type « Maurienne », la BB 8238, la magnifique 141 R 1108, et l'autorail X-2804 qui fut pris dans la vague, et sauva des vies humaines, lors de la rupture du barrage de Malpasset le 2 décembre 1959. La ligne Nice-Cuneo est toujours en activité de nos jours et est même considérée comme une ligne légendaire. Elle est surnommée « le train des merveilles ».

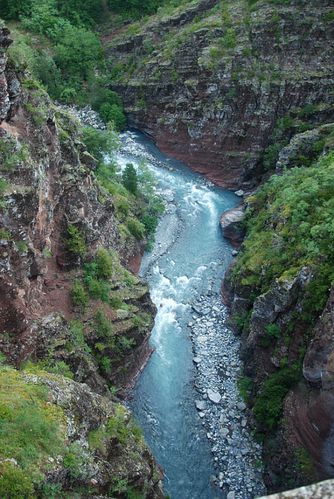

La ligne présente un dénivelé supérieur à 1 000 mètres entre le point culminant situé dans le tunnel du col de Tende (1 040 m) et le niveau de la Méditerranée. Un tel dénivelé n’est dépassé en Europe que par le réseau des chemins de fer rhétiques de Suisse (Les Chemins de fer Rhétiques, en allemand Rhätische Bahn, en italien Ferrovia Retica sont une entreprise ferroviaire classé au patrimoine mondial de l’UNESCO...). La rampe maximale s'élève à 25% et le rayon de courbure minimal est de 300 m. Ces paramètres autorisent une vitesse maximale de 10 à 80 km/h.

Je continue ma route, et j’enchaine à nouveau les villages perchés dont le monumental village de Saorge qui était considéré comme le « Verrou de la Roya ». La France ne possédera certains de ces villages qu’après la seconde guerre mondiale. Il s'agissait d'une position bien trop stratégique pour permettre que le Piémont, en passe de conclure l'Unité d'Italie, cède ces terres à la France. L'enjeu est clair: d'éventuelles positions fortifiées françaises avec les canons pointés sur la ville de Coni, point d'accès à la plaine du Pô, donnerait en cas de conflit un avantage gigantesque à la France, dont les troupes ne seraient plus qu'à deux ou trois jours de marche de Turin, la capitale.

Le Piémont ne peut donc pas se priver de ce rempart naturel que sont les Alpes. Cavour et la diplomatie italienne finiront par trouver un compromis avec le "Second Empire". Le Comté de Nice sera bel et bien rattaché à la France par le Traité de Turin (1860), pour respecter l'engagement pris vis-à-vis de Napoléon III qui avait promis un soutien militaire au Piémont dans la guerre contre l'Autriche (bien que cet engagement ait été tardif et dont l'efficacité demeure encore aujourd'hui objet de discussions).

Néanmoins, Tenda, La Briga, Piena Alta et d’autres hameaux seront officiellement déclarés "territoires de chasse personnelle du Roi", donc inaliénables. Pour consoler les Tendasques et les Brigasques de leur "infortune", privés par la nouvelle frontière de débouché sur la mer et sur les florissantes activités de la côte Niçoise, on accorde à la Haute Roya des franchises douanières : les produits agricoles vendus sur la Côte ne seront pas soumis à douane.

J’arrive enfin à la brigue, l’un des hauts lieux de la vallée et du Comté de Nice dès le Moyen âge grâce à une importante activité agro-pastorale. Elle conserve de belles demeures anciennes, avec arcades, linteaux sculptés et peintures en trompe-l'œil, ainsi que les vestiges du château des Comtes de Lascaris de Vintimille.

La chapelle Notre-Dame des Fontaines se situe à 4 km à l'est du village direction Morignole et l'Italie. Au XVe siècle, le sanctuaire Notre-Dame des Fontaines n'était pas aussi isolé qu'à l'heure actuelle. En effet, l'important chemin muletier conduisait vers la Ligurie et la Riviera pour acheminer le sel, passait par la chapelle. Sa réputation attirait de nombreux pèlerins venus de diverses régions (Ligurie, Piémont, Provence). L'édifice fut construit sur des sources intermittentes auxquelles on attribuait de nombreux miracles lors de leurs résurgences, d'où le nom de ce sanctuaire.

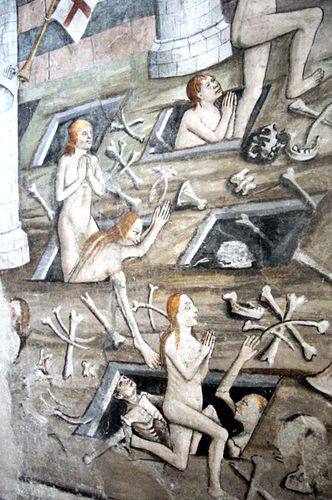

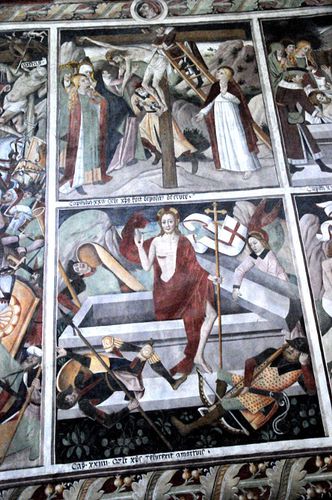

L'édifice religieux n'est pas très spectaculaire de l'extérieur. Mais, à l'intérieur, les murs de l'église sont totalement recouverts de peintures murales remarquables. La surface couverte par les fresques a valu à l'église le surnom de "Sixtine des Alpes méridionales". On remarque particulièrement "le Judas pendu", grimaçant, le ventre ouvert, les entrailles pendantes, alors qu'un diable arrache son âme de son enveloppe charnelle pour l'emporter. Cette chapelle est un joyau artistique sans équivalent. Notez qu'une partie de ces fresques exceptionnelles sont reproduite dans le musée des monuments français, au Trocadéro à Paris.

Selon une vieille légende, les sources de la Brigue se tarirent, sans doute à la suite d'un tremblement de terre. Ne pouvant plus arroser leurs champs, les villageois firent le vœu d'ériger une chapelle à la Vierge, si elle rendait l'eau à leurs campagnes. Les sources se remirent à couler. Les habitants de La Brigue édifièrent donc un sanctuaire en reconnaissance de ce miracle. Se sanctuaire abrite plus de 220 m2 de peintures murales réalisé par deux peintres piémontais: Giovanna baleison et Giovanni canavesio.

Le premier décora le chœur en 1421 en y représentant essentiellement la vie de la vierge Marie. Le second composa plus tard sur les murs de la nef, le cycle de la passion du christ. L'intérieur de la chapelle reste aujourd'hui très très sombre pour ne pas risquer d'endommager les fresques qui souffriraient de la lumière artificielle. Il est donc très difficile de pouvoir faire des photos, car l'utilisation d'un flash est interdite. J'ai reussi tout de meme à vous presenter quelques photos bien entendu réalisé par mes soins ...

Les fresques sont dans un état remarquable de conservation et n'ont jamais été restaurées. La Brigue possède aussi d'autres monuments historiques et son église possède un retable de Louis Brea, maître d'une véritable école de peintres, les primitifs niçois, dont les œuvres constituent les trésors des sanctuaires de la région.

A saint Dalmas de Tende, je m’arrête pour me désaltérer, et pour faire quelques photos de la gare abandonné de la ligne Nice-Cuneo. Celle-ci éveille toujours la curiosité pour le touriste qui visite ce hameau au pied du massif du Mercantour et qui se trouve etre le depart pour les excursions dans la vallée des merveilles, un musée à ciel ouvert avec plus de 50000 gravures protohistoriques, datant pour la plupart de l'âge du bronze..

Ouverte partiellement au service en 1915, puis totalement en 1928 grâce à l'achèvement de la liaison ferroviaire Ventimiglia-Nice-Cuneo, la gare de Saint-Dalmas-de-Tende avait 2 fonctions principales : donner au premier coup d'œil au voyageur étranger venant de France, une image grandiose de l'Italie (jusqu'en 1947 c'était "San Dalmazzo di Tenda"), surtout quant on sait que le village compte moins de ... 500 habitants !

Elle fut construite sous les ordres de Mussolini dans le but d'affirmer l'omnipotence de l'Italie à la frontière. En Italie, sous le règne de Victor Emmanuel III, Benito Mussolini forme un gouvernement fasciste en 1922 et devient le « Duce ». Il instaure un régime autoritaire nationaliste, impérialiste qui prend fin en 1945. La population est encadrée, embrigadée par la propagande. De grands travaux sont entrepris pour améliorer le quotidien des Italiens, mais surtout pour montrer la grandeur et la puissance de l'Etat, de l'Italie.

L'architecture est un moyen d'expression, de valorisation des régimes politiques. L’architecture de la gare de Saint Dalmas est tout de même de style baroque piémontais et non de style fasciste. Mais, comme un fantôme, l'inscription en italien "San Dalmazzo di Tenda" vient nous rappeler que ce village était italien jusqu'en 1947 où un référendum populaire a rattaché à la France ce petit "bout du monde" perdu. Rome n'est qu'à 700 kilomètres alors que Paris est à plus de 1 100 kilomètres !

Aujourd’hui la partie italienne de la vallée est bien aménagé alors que la partie Française de cette vallée enclavée dans le territoire transalpin est oublié par les pouvoirs publics et le conseil général des Alpes Maritimes. On va dire que tout cela à le mérite (pour se consoler) de conserver une vallée authentique et bien préservé des inconvénients du monde moderne…

DIAPORAMA DE LA BALADE

Aprés la

Aprés la